С работами и биографией шуйского краеведа Владимира Борисова мне пришлось ознакомиться, когда при подготовке книги "Родина Пожарского" я стал разбираться, где же всё-таки скончался наш великий земляк Дмитрий Михайлович. Официально – в Москве, но документами это не подтверждено, а неофициально – в Спасо-Кукоцком монастыре села Сербилово (ныне – Гаврилово-Посадский район) или Нижнем Ландехе (ныне – Пестяковский район).

Работы самоучки печатали ведущие издания страны

В своей книге "О городе Шуе и Шуйском уезде" Владимир Александрович пишет: "Кстати сказать, о существующем доныне предании о собственном его поместье и месте любимого его пребывания, государственном (теперь) селе Спас-Куксе (Сербилово), в трех только верстах от нынешнего Гаврилова Посада. Здесь Князь Д. М., как говорит молва народная, проводил время, особенно последние годы, здесь скончался…"

И я поддерживаю эту версию, причем не только я: с ней согласились также историки и краеведы областного центра, участники прошедшей в областной научной библиотеке дискуссии на эту тему.

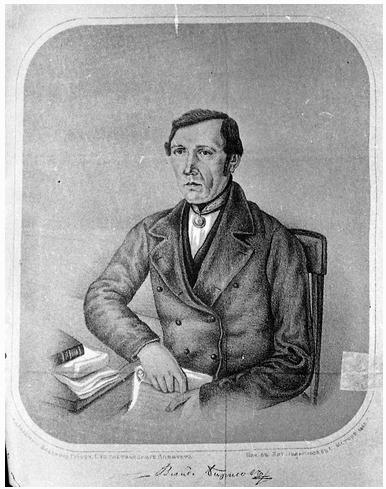

Но сначала мне хотелось бы рассказать о самом Владимире Борисове. Родился он 9 июля 1809 года в Нижнем Ландехе Гороховецкого уезда в семье небогатых купцов. Любовь к историческим знаниям и древностям передалась ему от прадеда и деда Борисовых. Они разъезжали по российской глубинке в качестве "разносчиков" товаров и попутно собирали книги исторического, духовного и гражданского содержания. Когда отец Владимира скончался, мать с детьми перебралась в село Горицы Шуйского уезда, где жили ее родители. Будущий краевед окончил лишь приходское училище (в селе Дунилове), но он очень любил читать и приобщился к чтению московских газет и журналов, а главное – детально изучал рукописи деда и прадеда.

В начале 1830-х Борисов начал коллекционировать исторические источники, собирая – даже по чердакам, подвалам и свалкам – старинные документы. Вскоре стал публиковать их, а также свои исследовательские статьи, во "Владимирских ведомостях", с которыми он сотрудничал вплоть до своей смерти.

ШТРИХ. За неутомимую деятельность в поиске и обнародовании исторических материалов Владимир Борисов был награжден медалью "За усердие". Наследник престола, большой любитель истории, цесаревич Александр Николаевич одарил Борисова бриллиантовым перстнем. В нашем крае подобные подарки до этого никому не вручались.

Итогом краеведческих изысканий явилась книга "Описание города Шуи и его окрестностей", изданная на средства шуйского фабриканта Посылина в 1851 году. В книге описывается история Шуи и старинных сёл Шуйского уезда: это Иваново, Дунилово, Горицы, Васильевское, Мельничное, Лежнево, Волокобино, погост Теляшово, Николо-Шартомский мужской монастырь, Николаевская-Пищуговская пустынь.

Эта работа оказала огромное влияние на развитие местного краеведения. Вскоре вышел сборник собранных Борисовым документов, старинных актов. Средства на его издание дал Яков Гарелин, фабрикант из Иваново-Вознесенска.

Статьи Владимира Борисова печатали практически все известные в то время журналы и газеты Санкт Петербурга и Москвы.

Позже имя краеведа вошло во все энциклопедические словари. Ссылки на его исследования мы находим в исторических трудах таких корифеев истории, как Соловьёв, Костомаров, Ключевский.

"Отец русской археологии" разделял мнение шуйского краеведа

Но на что же всё-таки мог опираться Борисов в своем заключении о месте кончины Пожарского?

Такие ученые, как Малиновский, Погодин, Арсеньев и биограф Пожарского Чичагов, полагали, что могила князя Дмитрия Михайловича должна находиться в Спасо-Евфимиевом монастыре. Того же мнения в 1851 году стал придерживаться и отец русской археологии граф Анатолий Уваров. В то время во Владимире он занимался исследованием местных древностей и не мог не прочитать во "Владимирских ведомостях" публикацию Борисова о Спасо-Кукоцком монастыре и кончине в нем Пожарского.

ШТРИХ. В Сербиловском монастыре, вслед за Спасо-Евфимиевом, побывала царица Прасковья Фёдоровна – жена царя Иоанна Алексеевича. Сохранились воспоминания современников и о том, что в Спасе на Куксе могла бывать царица Евдокия Лопухина (при рождении Прасковья, в иночестве – Елена), первая супруга Петра I.

В середине ХIХ века монастыря уже не существовало. Но Уваров, конечно, знал, что Спас на Куксе был тесно связан со Спасо-Евфимиевом монастырем. Припомним хотя бы монаха этого монастыря Гришку Отрепьева, впоследствии Лжедимитрия I, который в момент опасности скрывался не где-нибудь, а именно в Спасе на Куксе.

Другой причиной могло служить то, что близлежащие земли принадлежали дяде царя Михаила Алексеевича. А царская семья благосклонно относилась к Пожарскому, и это понятно: ведь 16-летний Михаил благодаря Дмитрию Михайловичу встал во главе русского государства. В день его коронации, 11 июля 1613 года, Пожарский был провозглашен боярином.

В Сербилове жили родственники Пожарского

Уваров был осведомлен и о том, что с 24 сентября 1641 года, когда Пожарский присутствовал на царском обеде, имя его ни в одной летописи уже не упоминается. А так как Дмитрий Михайлович страдал "черным недугом" (меланхолией), в последние годы своей жизни он старался держаться в тени и покое. И, может быть, именно таким местом для него стал Спас на Куксе.

За эту версию говорит и тот факт, что в своем завещании Пожарский просил себя похоронить в ближайшем от Сербилова монастыре – именно в Спасо-Евфимиевом. Завещание он составлял незадолго до смерти и, по логике, не мог находиться далеко от своего последнего пристанища.

Располагая и другими данными, Уваров обратился к описям суздальского монастыря, из которых узнал, что князья Пожарские и Хованские в XVII веке погребались в общей усыпальнице. Надгробные камни усыпальницы были частично разбиты в 1765 году по указанию архимандрита Ефрема, серба по национальности, озлобившегося "за отнятие у монастыря, при секуляризации церковных имений, более 11 тыс. душ крестьян". Но саркофаг Дмитрия Пожарского всё же был найден и идентифицирован. При этом выяснилось, что он был погребен не как инок (монах), а как боярин – в богатой одежде.

Известно, что князь Дмитрий Пожарский был женат дважды. От первой жены Прасковьи Варфоломеевны у него было три сына и три дочери. Прасковья умерла 28 августа 1635 года, и вскоре князь женился на дочери стольника Андрея Ивановича Голицына – княжне Феодоре, которая пережила его на девять лет и умерла в 1651 году бездетной. А между тем Сербилово принадлежало князьям Голицыным. За одного из них вышла замуж внучка Дмитрия Михайловича, Аграфена Ивановна. А дочь Пожарского Ксения была замужем за князем Куракиным, брату которого Фёдору Семёновичу принадлежало соседнее с Сербиловым село Рыково.

Бороться с меланхолией помогали... кони

В поддержку мнения, что князь последние дни своей жизни мог находиться на Гаврилово-Посадской земле, указывает и его неравнодушное отношение к лошадям. Во время своих походов и сражений он всё время ездил верхом, особенно после ранения, когда стал хромать на одну ногу. С возрастом князь еще больше привязался к лошадям: они служили для него своеобразным эликсиром от уныния и хандры.

ШТРИХ. Недалеко от Сербилова в то время существовали два государственных конных завода – Гаврилово-Посадский и Шекшовский. Мимо монастыря Спас на Куксе проходили так называемые прогоны, по которым гнали лошадей на пойменные луга.

Есть и еще факт приверженности Пожарского к Суздальской, а значит, и к Гаврилово-Посадской земле. В последние годы жизни он в придачу к титулу наместника Новгородского получил и титул наместника Суздальского. В "земельных списках" Дворцовых разрядов XVII века значится о князе: "Вотчин за ним с матерью да с сестрою старого 405 чети с осьминою. Да новые дачи, что дали бояре и всею Землею, как Москву взяли, в Суздале вотчины из дворцовых сел 1600 четей, да поместья 900 четвертей, и всего новые дачи – 2500 чети. А со старыми всего за ними 4350 чети". (Четь, она же четверть, – старинная мера земли размером 40 на 30 саженей, то есть более 5000 кв. метров). Выходит, было, что контролировать наместнику.

И еще одна важная деталь. Из духовного завещания Дмитрия Михайловича Пожарского явствует, что князь "на пороге вечности улаживал свои счеты с миром, готовясь отойти в иную жизнь. Для поминовения души или же в связи с каким-либо важным событием жизни подавал различные вклады в святые обители – в целом, в двадцать два российских монастыря".

К сожалению, эти монастыри не названы в документах. Но если Пожарский сделал солидный подарок монастырю "Золотниковская Успенская пустынь", то можно предположить, что он никак не мог оставить без внимания Спасо-Кукоцкий и Покровский монастыри в Сербилове.

Конечно, факт смерти Дмитрия Пожарского в монастыре на реке Куксе – это пока только предположение, так как нет достоверных документов в ее подтверждение. Но в любом случае князь бывал на Гаврилово-Посадской земле и, по-видимому, в Гавриловском (так тогда именовался Гаврилов Посад). Когда второе ополчение в августе 1612 года вышло из Ярославля для освобождения Москвы от поляков и литовцев, часть его остановилась в Ростове Великом. Дмитрий Пожарский с небольшим отрядом поскакал в Суздаль. "Готовя себя к предстоящей битве, в Спасском Суздальском монастыре он поклонился гробам своих прародителей, прося их духовной поддержки, и встретился с затворником – предсказателем Иринархом, который обещал князю успех".

Можно представить, как встречало его население сел, деревень и пустошей, расположенных на территории нынешнего Гаврилово-Посадского района, которые на себе познали все тяготы польско-литовской интервенции.