Краников – как на ежике иголок

Если вы давно не видели своих детей замершими от удивления с открытыми ртами, то вам точно нужно ехать в Кохму. Там вас встретит на пороге частного музея самоваров Андрей Тарасов.

Высокий мужчина в русской рубахе-косоворотке встречает гостей на входе. Во дворе дымится самовар. Снаружи домик с горшками герани в трех оконцах кажется маленьким, но внутри, пройдя через небольшой коридор, ты сразу попадаешь в большую гостиную. Посередине – стол, покрытый цветастой бархатной скатертью, для гостей – широкие лавки.

Андрей Тарасов берет с собой самовар даже на берег озера.

Андрей Тарасов ждет, когда у гостей уляжется первый восторг от такого количества самоваров и других интересных предметов, а потом начинает свое повествование. За час можно не только посмотреть, как устроен самовар (в разрезе), но и узнать подробности о его истории. Первое письменное упоминание о самоваре относится к 1741 году, а датой рождения считается 1735й. Андрей с улыбкой: "Действительно, Пётр I чай из самовара попить не успел".

До сих пор идут споры, кто же первым придумал этот российский "аппарат" – туляки или уральцы? Тарасов уверен: уральские мастера демидовских заводов. Первенство русского самовара до сих пор не оспаривает ни одна страна, даже Китай, где чайная церемония известна уже более 5000 лет.

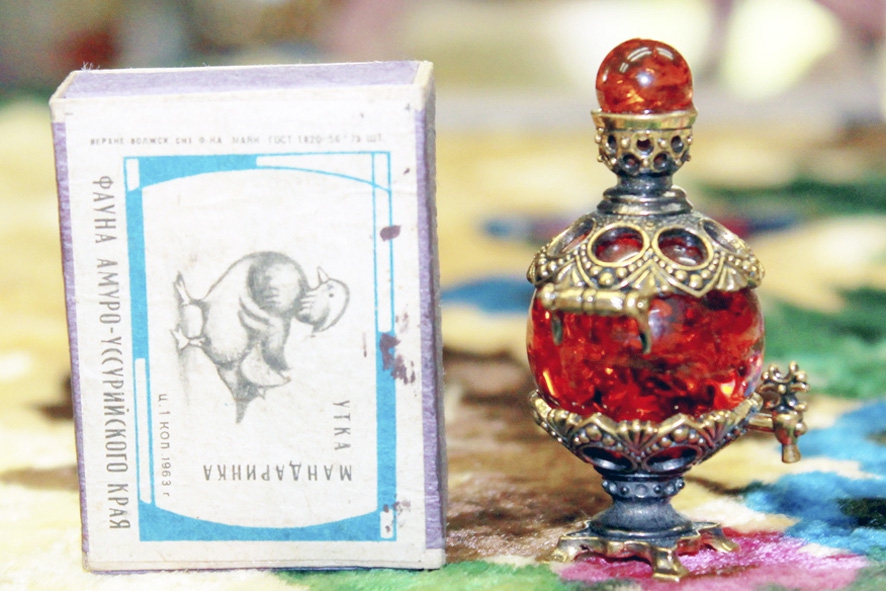

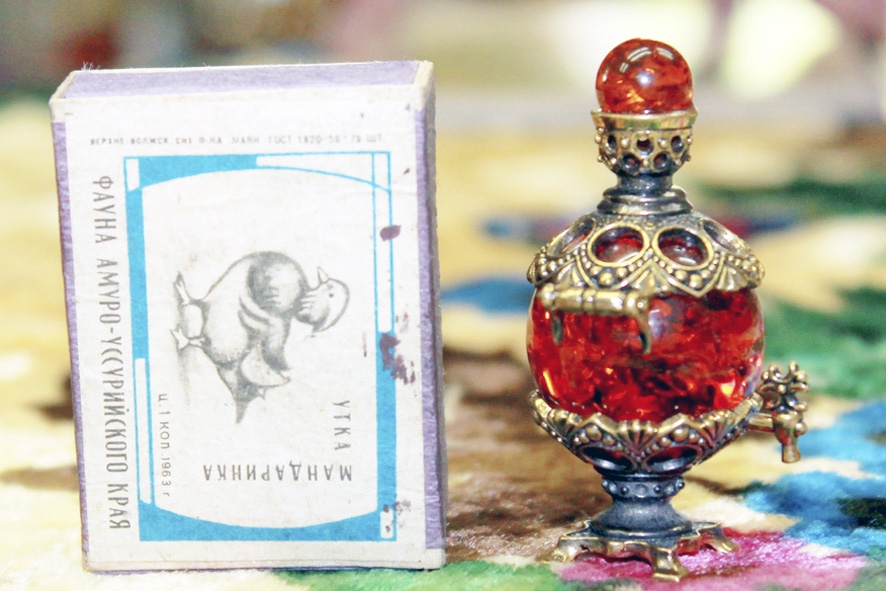

Этот малышок может вскипятить полстакана воды.

Самый старый самовар в кохомском музее – 1850 года выпуска. Самый маленький – высотой всего со спичечный коробок. А самый большой – на 45 литров. Последний обычно устанавливали в трактирах. На железнодорожных станциях можно было всегда налить кипяточка из самоварища объемом до 300 литров! Такая "цистерна" была просто вся утыкана краниками, словно ежик – иголками. А еще раньше использовали походные самовары: у них ножки откручивались, чтобы удобнее было перевозить.

Отведать чаю из… спутника

Сегодня в музее хранится около 150 самоваров – и угольных, и электрических… Только среди художественных – самовары в виде шара, петуха и курицы, бочонка на телеге и даже спутника! Есть самовар на двоих, так сказать, тет-а-тет.

Экспонат в музее есть даже в виде спутника.

Интересно выглядят самовары без краников, с носиком, как у чайника. Именно с такими по базару ходили разносчики горячего чая: просто привязывали самовар полотенцем и вешали на шею, а тулуп не давал обжечься.

На полках соседствуют самовары керамические, стеклянные, хрустальные и даже – сплетенный из соломы! В коллекции не только русские, но и заграничные – из Турции, Ирана, Китая.

Без бабы на чайнике хороший напиток не заваришь!

Украшают музей красивые куклы ручной работы, их сажают на чайники, что наверху самовара. Пока их не более двух десятков, но коллекция пополняется. Среди кукол – Мальвина, императрица Екатерина, Василиса Прекрасная, Красная Шапочка…

Второй экспонат нашел на помойке

Идея создать музей пришла к Андрею Тарасову 20 лет назад, когда он с семьей отправился на Святое озеро в Южский район. Взял с собой самовар, доставшийся в наследство. Когда затопил его, отдыхающие потянулись на ароматный дымок. Вот тогда и ощутил подполковник УФСИН в отставке интерес народа к подобным устройствам.

Второй самовар нашел на помойке, восстановил его, а третий и четвертый подарили знакомые, которые просто не смогли выбросить раритет. Активно Андрей собирает самовары уже десять лет, а в течение последних трех принимает гостей в музее.

Кроме самоваров, супруги Андрей и Татьяна коллекционируют подстаканники и жестяные коробочки для хранения рассыпного чая или сладостей. Их тоже накопилось очень много. Есть даже очень редкие, 1890 года.

Не отказывается Андрей Тарасов и от предметов советской эпохи. Ну, где сегодня увидишь фильмоскоп или "волшебный экран" (внутри магнитный порошок)? Есть среди экспонатов арифмометр и даже логарифмическая линейка. И всё это можно потрогать руками. Даже стены музея оклеены советскими обоями 1962 года.

Экскурсия завершается чаепитием – чашки с блюдцами тоже советских времен. И, конечно же, сушки, печенье, конфеты. Под тиканье часов-ходиков с кукушкой. Накинув цветастую шаль на плечи, под музыку старинного патефона чувствуешь себя барышней из XIX века…