Лечить без химиотерапии и облучения

– Дмитрий, расскажите, над чем вы сейчас работаете?

– Над созданием новых тераностиков для фотодинамической терапии различных заболеваний. Тераностик – слово, образованное от слов "терапия" и "диагностика". Наша научная группа работает над созданием соединений, которые в дальнейшем будут проявлять себя как сенсоры, метки, детекторы различных заболеваний. Это может быть онкология, бактериальная инфекция или грибки. В то же время они будут и терапевтическим агентом. То есть в данном случае тераностики – соединения, которые под действием света будут убивать либо раковые клетки, либо патогенные бактерии. Всё зависит от конкретного места применения.

Фотодинамическая терапия пока еще не очень популярный, но очень удобный метод, потому что он позволяет без разрезов, без введения каких-то сильнодействующих химических агентов, без использования химиотерапии, без облучения ионизирующим излучением излечить больного просто под действием обычного видимого света.

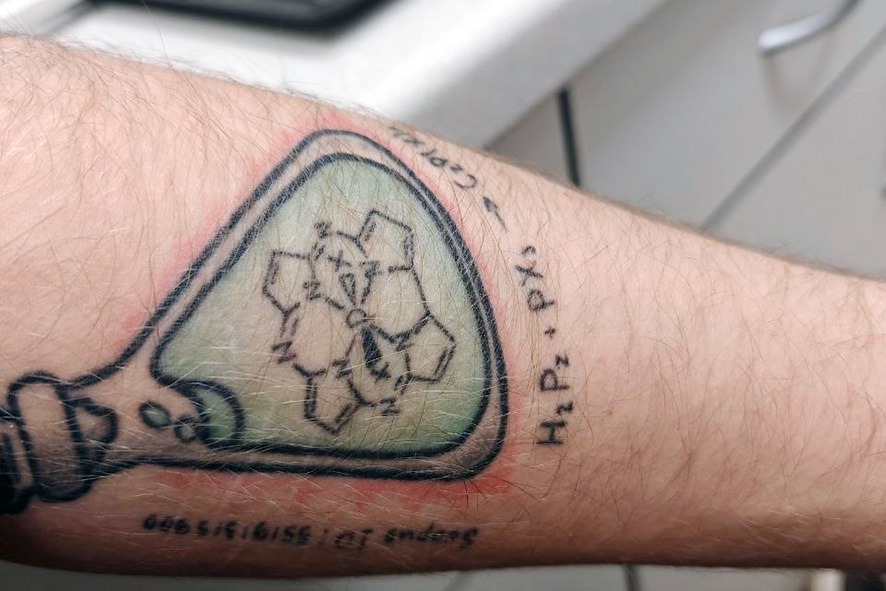

Соединения настолько сильно запали в душу ученого, что оказались на его руке

– Вы уже получили соединения или это методика?

– Некоторые соединения созданы, но дойдут ли они до клинических испытаний – это вопрос. В рамках диссертационной работы нами получен ряд соединений, которые проявляют чувствительность к разным условиям среды. В здоровых и больных клетках среда отличается, причем существенно. Мы предполагаем, что полученные нами соединения смогут работать в клетках так же, как и в пробирках. Надеюсь, получится связаться с другими учеными, и мы совместно проведем клеточные исследования наших соединений.

– Я правильно понимаю, что эти соединения могут позволить, например, выявить еще и какое-то загрязнение в водоеме?

– В моей диссертационной работе это не рассматривается, но у нас в лаборатории есть коллеги, которые занимаются проблемой очистки сточных вод от загрязнений. В этом плане у нас лаборатория очень многопрофильная.

– Какие сейчас перспективы у ваших исследований? Может, уже есть планы на докторскую степень?

– Докторскую диссертацию хотелось бы посвятить тем соединениям, с которыми я работаю. Они настолько запали в мою душу… Эти соединения называются корролазины фосфора (V). Их особенность в том, что структурно они очень напоминают витамин В12. Фосфор – элемент, без которого не обходится ни один процесс в организме. Эти соединения хорошо генерируют активные формы кислорода, необходимые для фотодинамической терапии, а также способны флуоресцировать светом, для которого наши ткани прозрачны. Кроме того, мы научились управлять их свойствами, что самое главное.

Есть надежда, что в перспективе эти соединения уже при переходе на клеточные исследования будут проявлять себя как потенциальные тераностики и будут делать это хорошо, как раз-таки из-за того, что они очень похожи на то, что уже есть в нашем организме. С другой стороны, они при этом проявляют очень высокую устойчивость, не такие капризные, как природные соединения.

ДОСЛОВНО. "В погоне за громкими заголовками журналисты теряют суть, не рассказывают о самих исследованиях, а только забирают выгодные им триггеры. Часто мы видим в СМИ, что ученые победили рак, а на самом деле были только опыты на крысах, в этих экспериментах на десяток процентов увеличили эффективность препарата".

На подоконнике – перцы из Книги рекордов Гиннесса

– Сохранился ли живой интерес к тому, чем занимаетесь, или уже немного остыли?

– Интерес только подогревается, потому что сейчас я могу предлагать уже собственные идеи для полноценных исследований. И это не значит, что раньше мне нельзя было предлагать что-то свое. Напротив, мой научный руководитель, доктор химический наук Павел Анатольевич Стужин всячески старался меня поддержать и поощрить мой интерес к науке, поиску новых идей. В плане исследовательской компетенции я продолжаю расти, и у меня появляется больше свободы, больше идей, больше возможностей что-то свое придумать и постараться это развивать.

– Дмитрий, в рамках проекта "СЛОН" вы очень увлеченно рассказываете про науку. А кроме исследований в вашей жизни есть какие-то увлечения, хобби, занятия, не связанные с деятельностью ученого?

– Я выращиваю перцы хабанеро на подоконнике. В 1999 году хабанеро был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый острый перец в мире, но с тех пор его заменили другие перцы. Долго подбирал к ним условия, но в итоге они выросли, дали плоды, из них получилось приготовить острый соус.

Могу поделиться, если хочется острых ощущений (улыбается). Люблю рыбачить. После тяжелой недели в лаборатории особенно приятно выйти на речку с удочкой. Люблю сидеть в тишине и спокойно наблюдать, как себя ведет рыба. Получается, что у меня даже увлечения связаны с наблюдением и анализом.

На подоконнике растут сверхострые перцы хабанеро

Прошли лишь опыты на крысах, а СМИ трубят о победе над болезнью

– Дмитрий, как вы считаете, современная наука представлена в СМИ достаточно или вы бы что-то поменяли, убрали, добавили?

– В погоне за громкими заголовками журналисты теряют суть, не рассказывают о самих исследованиях, а только забирают выгодные им триггеры. Часто мы видим в СМИ, что ученые победили рак, а на самом деле были только опыты на крысах, в этих экспериментах на десяток процентов увеличили эффективность препарата. Как правило, журналисты недостаточно хорошо разбираются в том, о чем пишут, и просто привлекают наибольшее внимание к своей публикации.

А вот в проекте "СЛОН" ученые выступают как популяризаторы науки, они рассказывают о каких-то исследованиях наиболее корректным образом, без хайповых украшательств, не соответствующих действительности. Вот это правильно, на мой взгляд.

ДОСЛОВНО. "Люблю рыбачить. После тяжелой недели в лаборатории особенно приятно выйти на речку с удочкой. Люблю сидеть в тишине и спокойно наблюдать, как себя ведет рыба. Получается, что у меня даже увлечения связаны с наблюдением и анализом".

– Дмитрий, на ваш взгляд, как наиболее эффективно заинтересовать ребенка наукой?

– Человека надо привлекать не чем-то конкретным, а поиском того, что ему интересно самому. Я пришел в науку, потому что мне это было и остается интересно. Ребенка важно заинтересовать поиском того, что будет интересно именно ему, а не его родителю, и на первых порах помогать, чтобы поиск был результативным. И тогда у него всё получится, на мой взгляд. Воодушевленные люди, занимающиеся любимым делом, всегда добьются успеха.

– Ну и совет начинающим ученым от вас: как не перегореть? Как остаться молодым исследователем на всю жизнь?

– Не бояться пробовать что-то для себя новое, не бояться искать новые грани своей работы, не бояться искать то, что может быть интересно. Не сковывать себя только одним жестким направлением, иногда посматривать, что делают другие в совершенно других направлениях, необязательно смежных. Искать то, что интересно, и продолжать заниматься тем, что интересно.

Серию интервью с ивановскими учеными, участниками научно-просветительского проекта "СЛОН", читающими лекции в "Солярисе", "ИГ" начала в номере за 4 февраля. Со всеми материалами спецпроекта информационного портала "Известно.ру" можно познакомиться с помощью QR-кода.