Семейные реликвии и старые газеты

С чего начать составление родословной? Как раз с посещения близких родственников – родителей, бабушек и дедушек, если они еще живы. Конечно, кто-то из них может не поддержать вашу идею, кинув: «Да кому всё это нужно!» Но в основном родственники, особенно пожилые, с удовольствием рассказывают не только о себе, своих детях, братьях и сестрах, но и о дальних предках. Воспоминания лучше записать на диктофон или сделать видеозапись. Фотографии и письма из семейного архива, которые лучше сразу перефотографировать или отсканировать, тоже могут стать хорошим источником информации. Из документов пригодятся свидетельства о рождении, браке, смерти, трудовые книжки.

Возможно, у кого-то сохранились семейные реликвии: расшитое вручную полотенце, ювелирное изделие или икона, которые передаются из поколения в поколение. Бабушка наверняка сможет рассказать о первом владельце этой вещи, историю о том, как она передавалась или даже семейную легенду, связанную с ней.

Всегда интересна не только биография, но и творческое наследие некоторых родственников. В память о них могут остаться изделия, изготовленные вручную, картины, стихи, публикации в газете.

Кстати, газета, особенно местная, в которой часто публикуются материалы о земляках или люди сами пишут туда, могут стать еще одним источником. Если дома не осталось вырезок, то стоит обратиться в читальный зал фонда газет областной научной библиотеки (улица Дзержинского, 36/8), где есть подшивки районных газет Ивановской области с начала XX века. Там можно сделать выписки, ксерокопии или фотоснимки публикаций.

Интернет-ресурсы помогут найти воевавшего деда

В связи с недавним юбилеем Победы особый интерес вызывают сведения о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. К сожалению, сейчас осталось очень мало свидетелей тех событий, да и поколение детей войны уже не всегда может поделиться информацией о воевавших родственниках, не у всех сохранились письма с фронта. В таком случае на помощь приходят другие источники. Данные о месте службы, воинской части, звании, наградах и месте захоронения воинов можно найти в Книге Памяти, которая есть практически в каждой библиотеке. Подобная информация, а также электронные копии наградных листов, где довольно подробно описан подвиг героя, опубликованы на интернет-ресурсах podvignaroda. mil.ru, obd-memorial.ru, soldat.ru и других. Там же на карте можно посмотреть воинский путь родственника. (Подробно об этом мы писали в материале «Как найти воевавшего деда», его можно найти на сайте ivgazeta.ru.)

Если вам нужно узнать точную дату и место рождения или смерти воевавшего родственника, можно обратиться в загс. Многие документы (свидетельства о рождении, браке, разводе, смерти), начиная с 1927 года, восстанавливают по запросу в областном комитете загс или его филиалах. На официальном сайте ivzags.ru (раздел «Электронные услуги», подраздел «Выдача повторных документов») есть информация о том, как подать заявку через Интернет или лично явившись в загс (улица Батурина, 13, тел. 30-88-80).

«Необходимо представить паспорт, квитанцию об оплате госпошлины и документ, подтверждающий родственные отношения, – пояснила замруководителя областного комитета загс Наталья Жукова. – Повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния мы можем выдать в день обращения. В некоторых случаях для поиска информации требуется время, поэтому заявка рассматривается в течение месяца».

Не ленитесь копаться в архивах

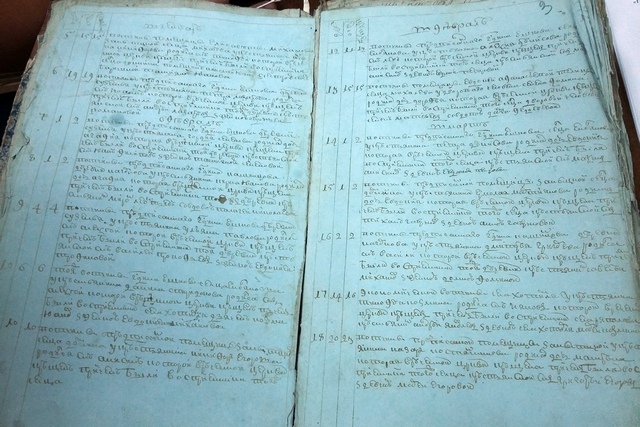

Если сведения о дедах и прадедах собраны, но пока еще мало информации о далеких предках, значит, пришло время идти в читальный зал областного архива (улица Куконковых, 1, тел. 23-53-49), где содержатся данные до 1926 года. Вначале там нужно зарегистрироваться, заполнив анкету, после чего выдается бланк заявления. В нем следует указать намерение исследовать генеалогию. Для начала лучше указать в предложенном бланке сведения об одном предке. «Очень важно знать место рождения родственника. Потому как мы можем не знать отчество, фамилия тоже меняется, а по месту жительства и другим косвенным данным можно установить, что это ваш прадед. Ведь обычно люди жили там, где родились или в ближайшем населенном пункте», – пояснил главный специалист облархива Егор Бутрин. Сотрудник архива, изучив полученную информацию, выдаст имеющиеся документы. Прежде всего это метрические книги, которые когда-то вели священники, фиксируя рождение, брак и смерть человека.

Если ваши родственники были крестьянами или мещанами, то найти информацию о них не составит труда. Сложнее дела обстоят с поиском сведений о помещиках и дворянах. «Далеко не все они фиксировались в метрических книгах. Многие дворяне жили в крупных городах, часто переезжали, – рассказывает специалист. – В областном архиве есть некоторая информация о людях этого сословия, в частности фонды уездных предводителей дворянства, дворянских опек, уездных судов. Но далеко не всегда удается найти там необходимую информацию».

Собрав информацию из разных источников, можно составить генеалогическую карточку на каждого известного вам родственника (что в ней должно содержаться – приведено ниже).

Специалисты могут найти более сотни родственников

Если нет возможности заниматься родословной самостоятельно, можно сделать генеалогический запрос в областной архив, в том числе на сайте ivarh.ru (раздел «Обращения граждан», категория «Предоставление архивной информации»). Обычно сотрудникам архива в течение нескольких месяцев удается найти 100120 родственников. Стоит эта услуга порядка 14 тысяч рублей. Но цена может варьироваться в зависимости от сложности работы и времени, затраченного на поиск и обработку информации. Кстати, запросов на сегодняшний день довольно много, в том числе из других регионов и стран.

«В ходе исследования часто всплывают любопытные факты. Например, фамилия человека меняется не один раз. Ведь постоянные фамилии стали появляться только в 1870-х годах. До этого периода ее могло либо не быть вообще, либо она видоизменялась по прозвищу человека, – говорит Егор Бутрин. – Крестьяне могли стать рабочими. Как правило, они оставляли жену с детьми в деревне, а сами перебирались в город и создавали другую семью. В этот период появилось много внебрачных детей…»

Сотрудники облархива делают поколенную роспись – документ, в котором в форме разбитого на поколения списка людей представлены сведения о потомках. Информация о родстве передается через систему нумерации поколений и индивидуумов. Литературное и художественное оформление не предусмотрено.

Составить из полученных данных генеалогическое древо можно самостоятельно. В Интернете есть множество программ, в которые вносятся все данные, загружаются фото- и видеофайлы, графически составляется древо. Кроме того, можно заказать красочное оформление генеалогического древа или купить солидную родовую книгу.

Генеалогическая карточка |

|

| 1. Фамилия ( для замужних женщин указать девичью). 2. Имя, отчество. 3. Дата и место рождения. 4. Дата и место смерти. 5. Национальность. 6. Фамилия, имя, отчество отца. 7. Фамилия, имя, отчество матери. 8. Место или места жительства (с указанием дат). 9. Имена и даты рождения братьев и сестер. 10. Образование, что окончил. |

11. Место места) работы, должности. 12. Участие в войнах, каких, где. 13. Награды, звания. 14. ФИО жены (мужа). 15. ФИО детей, их даты рождения. 16. Вероисповедание, принадлежность к сословию (до 1917 г.). 17. Хобби. 18. Источники информации: документы, фотографии, письма, воспоминания, интервью и прочее с указанием дат. 19. Дата заполнения. |