В этом году исполняется 35 лет с момента основания в облцентре клуба толкинистов "Пригорье" – явления для своего времени уникального. Сегодня клуба уже нет, но память о нем живет в сердцах его участников. Накануне Дня российской толкинистики, который отмечается 4 августа, мы встретились с одним из "пригорян" Сергеем Беляковым, чтобы вспомнить, как зарождалось это направление в Иванове.

Научились плести кольчуги

– Сергей, расскажите, что происходило в городе, в среде молодежи в момент появления "Пригорья"?

– Все началось еще в 1980-х. В Иванове уже существовал клуб любителей фантастики "Аэлита", объединявший школьников, студентов, интеллигенцию. Важным направлением его деятельности была организация встреч читателей с известными писателями-фантастами. Клуб даже пытался наладить собственную издательскую деятельность.

В 1989 году пришла новость: под Красноярском пройдут первые всесоюзные "Хоббитские игрища" по Толкину. Книги его тогда были малоизвестны, но мы, любители фантастики, их уже читали и любили. Трое наших ребят – Юрий Колобаев, Дмитрий Игнатьев и Алексей Пискунов – поехали в Сибирь. А в 1991-м из "Аэлиты" выделилась наша собственная группа – клуб "Пригорье", созданный годом ранее. Именно 4 августа, в память о первых "Хоббитских игрищах", неофициально считается Днем российской толкинистики. Время было сложное, страна рушилась, и всем очень хотелось чего-то доброго, светлого, настоящего. И мы нашли это в книгах Толкина.

– Где собирался клуб? Чем конкретно занимались участники на встречах?

– Сначала наша база была в филиале библиотеки № 19 на Ташкентской, а потом – в юношеской библиотеке на улице Демидова. Там нам даже выделили комнату. Это был штаб, где хранилось игровое "вооружение": деревянные и даже металлические мечи, щиты, кольчуги, которые мы сами плели. Тренировались по фехтованию и занимались физподготовкой в школах.

Ивановская команда на "Хоббитских игрищах" в Уфе (1992 год). Фото: Из архива клуба "Пригорье"

Каждый находил занятие по душе: кто-то мастерил доспехи, кто-то осваивал меч, а кто-то, как я, читал и переводил тексты Толкина, которые тогда были недоступны. Писали стихи, песни. Атмосфера была по-настоящему теплой, почти семейной. Помню, как для библиотечного архива снимали сюжет о нас: Юрий Колобаев – один из руководителей клуба – принес гитару, и мы исполняли песни на стихи Толкина. Замечательное было время!

Кстати, помогали нам и городские предприятия – спонсировали покупку фанеры для оружия, ткани для костюмов, палаток. Именно в начале 1990-х годов у нас в стране начался бум Толкина: стали издаваться книги в разных переводах, писались фанфики (любительские сочинения) и продолжения, проходили первые научные толкиноведческие конференции и семинары. И конечно, "Хоббитские игрища" по сюжетам "Властелина колец" и "Сильмариллиона". Но были и региональные игры: полигонные, на местности, и камерные, настольные. Их проведением и занимались "пригоряне".

"Хоббитские игрища" повлияли на успеваемость в школе

– Как организовывались игры? Что они собой представляли?

– Игры были разные. Их тогда называли ролевыми, но смысл был не тот, что вкладывается сейчас: люди играли в персонажей книг Толкина с соответствующими костюмами и оружием, там были строгие правила. "Хоббитские игрища" проходили раз-два в год в разных уголках страны. Наш клуб ежегодно проводил свой конвент "Глипкон" в Плёсе – туда съезжались толкинисты со всего СНГ. А еще мы вместе с клубами из Харькова, Уфы и Москвы организовали всероссийские "ХИ-94" в Подмосковье и "ХИ-2003" в Марий Эл.

– Какую роль эти игры выполняли для участников?

– Они были мощным стимулом к саморазвитию. А некоторые требовали и конкретных знаний. Например, одна из игр с элементами сражений на мечах подразумевала основы генетики. В итоге у многих "пригорян" резко вырос интерес к истории, геральдике, языкам, географии, что отражалось даже в успеваемости в школе и вузе. Я, например, благодаря собственным переводам Толкина дважды получил "отлично" на институтских экзаменах по английскому языку.

– Влиял ли клуб на личные судьбы участников? Сложились ли долгосрочные связи?

– Конечно, это уже дружба навсегда. Кто был неделю на игре в глухой тайге, кто ел из одного котла и спал в одной палатке, кто плечом к плечу защищал крепость или окружал "врага", тот никогда не станет друг другу чужим. Мы и сейчас продолжаем общаться. Хотя многие разъехались, в возрасте. Но собраться, повспоминать, посмотреть старые фотографии, поговорить о разном – дело завсегда желанное.

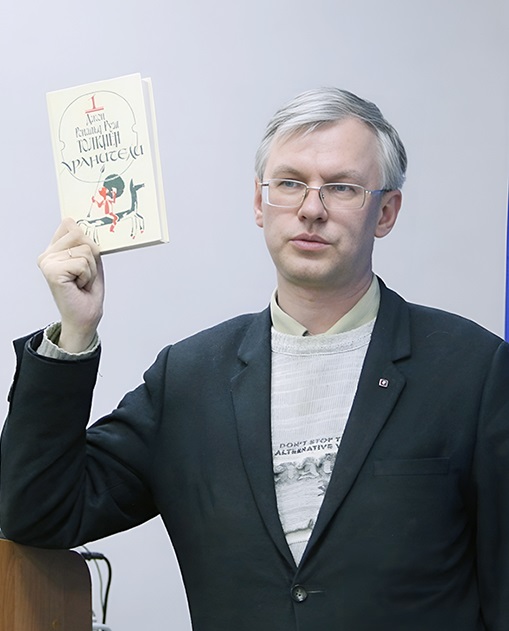

Клуб дал старт многим увлечениям и даже профессиям. Кто-то ушел в ролевые игры, кто-то в реконструкторы, а меня увлекло толкиноведение и коллекционирование. Начал собирать книги, проводить исследования, выступать на конференциях, публиковаться в журналах. Сейчас в моей книжной "толкиниане" более шести сотен томов на 38 языках, есть прижизненные издания и целые серии. Ко многим книгам Толкина в русском переводе, особенно в последние годы, я тоже причастен.

Интернет развеял дух "тайного ордена"

– Когда и почему стало понятно, что золотой век "Пригорья" подходит к концу?

– Как в любой организации, был взлет и спад. К середине 1990-х нас стало очень много, пришли люди разных возрастов, с разными интересами. Некоторые даже не читали Толкина – их привлекали в основном бои на мечах. Появились новые лидеры, новые идеи. Так возникли другие клубы, перенявшие наши традиции, но пошедшие своим путем. Сам я вышел из клуба в марте 1996 года, когда он уже начал распадаться.

– Повлияло ли на этот процесс распространение интернета? Исчезла потребность в таких личных встречах?

– Интернет, появившийся на рубеже веков, конечно, все изменил. Стало легче общаться, публиковаться, находить информацию. Если в начале 1990-х мы ловили каждое упоминание о Толкине, искали книги как клад, то теперь все доступно. С одной стороны, это подняло уровень исследований, с другой – произошло некое "опопсение". Исчез тот дух "тайного ордена", сообщества избранных, который был раньше. Толкина сейчас читают все, кто хочет. Большой вклад внесли фильмы Питера Джексона.

Молодежная культура изменилась. Тех толкинистов, которые собирались в парках или библиотеках тридцать лет назад, уже нет и не будет. Они выросли, а у тех, кто пришел им на смену, другие цели и потребности. Да и менталитет иной.

– Остались ли какие-то материальные следы "Пригорья"?

– Увы, не так много, как хотелось бы. Клуб много раз переезжал, что-то потерялось, что-то участники забрали себе на память. Многие разъехались, кого-то уже нет с нами... Но фотоматериалы с игр и из жизни клуба можно найти в интернете. У нас есть специальная группа в одной из социальных сетей. Некоторые до сих пор хранят игровое оружие.

– Считаете ли вы, что клуб оставил след в культурной жизни города? Знают ли о нем новые поколения?

– Сейчас мало кто помнит даже "Аэлиту", не то что нас. Но тогда это было явление в жизни города. Один из первых сюжетов ивановского телевидения посвятили нашим толкинистам. Именно после него, в тот же день, я пошел в библиотеку и взял первый том "Властелина колец". Это стало для меня открытием целого мира. О клубе писали в местной прессе. Некоторые из этих статей я бережно храню.

"Прикосновение к чуду в непростое время"

– Есть ли сегодня в Иванове что-то, что можно считать продолжением дела "Пригорья"? Были ли попытки возродить клуб?

– Возродить в прежнем виде, наверное, невозможно. Но клубы, вышедшие из "Пригорья", до сих пор существуют. Их часто можно увидеть на разных мероприятиях и фестивалях в городе. А в молодежном объединении "Эканта" мы проводим лекции и мероприятия, посвященные творчеству Толкина. Так что связь с темой сохраняется.

– Что, на ваш взгляд, было самым ценным в опыте "Пригорья"? Что вы чувствуете сейчас, вспоминая те годы?

– Есть ностальгия. Тяжелое было время, но интересное. Самое ценное – это живое общение, совместное творчество, погружение в прекрасный мир, ощущение настоящего братства. "Пригорья" как клуба уже нет, но живы "пригоряне". И мы храним память о тех годах, о той дружбе и о тех мечтах. Это было прикосновение к чуду в непростое время.