В госархиве хранится его личный фонд, поступивший от родственников. Документы рассказывают о научной, педагогической, общественной деятельности Черкасского, содержат интересные факты и воспоминания о его детстве и юности.

Любовь к технике привил отец

Будущий ученый-гидроэнергетик родился 20 февраля 1905 года в Юрьевце в семье дорожно-строительного техника земской управы Михаила Черкасского. Своего третьего ребенка родители крестили в Преображенской церкви.

В небольшой волжский городок семья перебралась в 1898-м из города Боровичи Новгородской губернии. Но родовые корни Черкасских ведут на Украину. Дед Владимира Михайловича, Никанор Тимофеевич, был родом из Старобельского уезда Харьковской губернии. Селение находилось недалеко от Черкасс – скорее всего, этим объясняется происхождение фамилии.

Из семейных воспоминаний известно, что после 12-летней тяжелой военной службы Никанор Тимофеевич страдал жестокими припадками и вскоре умер в психиатрической больнице Новгорода. Трагично сложилась судьба и старшего брата ученого, Александра, пострадавшего в годы сталинских репрессий. В областном архиве хранится его письмо из лагеря за 1942 год, адресованное семье.

Стать инженером Владимир Черкасский мечтал с детства. Отмечал, что "всегда в нем было очень развито чувство любви к технике, к машине, к точным знаниям. Отец – техник-практик определил мое призвание".

После окончания Юрьевецкой школы в 1923 году юноша по командировке губернского комитета РКП(б) поступил на инженерно-механический факультет Иваново-Вознесенского политехнического института. Во время учебы в ИВПИ студент проходил производственную практику на Юрьевецкой электростанции, на местной льнопрядильной фабрике, на Николаевском судостроительном заводе (Украина). Начиная с 3-го курса института, совмещал учебу с работой. Так, Черкасский трудился конструктором и техником на монтаже Ивановской ТЭЦ-1, затем проектировщиком и монтажником ИвГРЭС в Комсомольске. Уже после вуза молодой инженер-механик работал на военном заводе № 20 Москвы, ассистентом при кафедре сопротивления материалов в Московском машиностроительном институте.

В войну обеспечил деревни электричеством

В 1934 году Владимир Михайлович становится сотрудником Ивановского энергетического института по специализации в области гидромеханики, гидравлических машин и гидроэнергетики. С этим учебным заведением будет связана вся его дальнейшая жизнь.

В архивном фонде вуза отложились документы об участии Черкасского в конкурсе, объявленном "Комсомольской правдой" в 1937-м на лучшую научно-исследовательскую работу молодых ученых. За короткий срок ассистент подготовил работу "Исследование протекания воды через кольцевые щели", получившую отличную оценку научно-технического совета энергоинститута. В отзыве сообщалось, что "за четыре месяца автором Черкасским был разработан и сконструирован экспериментальный прибор, направленный на конкурс имени 20-летия Октября".

Особенно ярко проявились организаторские способности молодого сотрудника: работая по совместительству главным механиком института, он организовал лабораторию паровых котлов, гидравлики и насосов. В годы Великой Отечественной войны с группой студентов Черкасский монтировал гидротурбины малой мощности, облегчая крестьянский труд в деревнях Ивановской области и даря людям свет. Был награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне".

Его знаменитый учебник по курсу "Насосы, вентиляторы, компрессоры", вышедший в 1977-м, переведен на английский и испанский языки. 16 февраля 1995 года за большой личный вклад в развитие энергетического комплекса, плодотворную научную и педагогическую деятельность профессору присвоено звание "Почетный гражданин города Иваново".

Пытался спасти Волгу от катастрофы

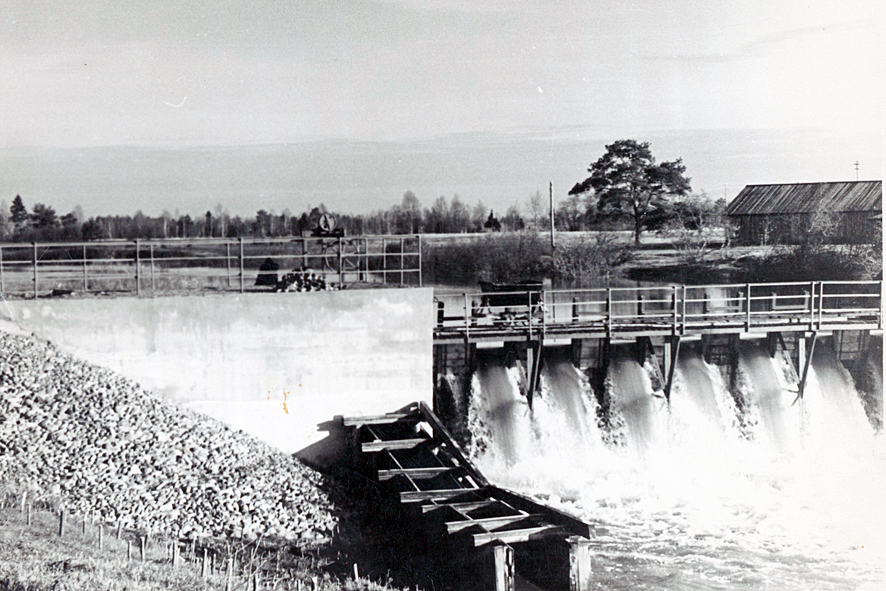

Владимир Черкасский известен ивановцам и как борец за экологию родного края. Своей главной научной темой он считал использование энергии малых рек. Вместе со студентами родного вуза преподаватель разрабатывал проекты по восстановлению каскада малых ГЭС на Нерли, Юхме, Шаче, на Рогатинском водохранилище при Николо-Шартомском монастыре, в Плёсе, в Архангельской и Мурманской областях.

Каскад ГЭС на Нерли (1950-е годы)

Каскад ГЭС на Нерли (1950-е годы)В личном фонде ученого хранятся многочисленные материалы о его работе в Общественном комитете спасения Волги. В 1989 году бассейн реки был признан находящимся на грани экологической катастрофы. Черкасский считал, что в первую очередь необходимо улучшить химическое и биологическое состояние воды в бассейне Волги у Кинешмы и Заволжска, срочно начать строительство очистных сооружений в Наволоках, Плёсе, Юрьевце, Пучеже. Особое внимание обращал на отсутствие городских очистных сооружений в Кинешме, где приток Волги, Казоха, превращался в сточную канаву с присутствием вредоносных бактерий, нитратов, солей тяжелых металлов, нефтепродуктов.

ШТРИХ. Друзья и знакомые в своих письмах называли профессора Черкасского "рыцарем родной природы". Ученый-энергетик отлично владел и техническими, и гуманитарными знаниями, имел философский взгляд на мир, обладал житейской мудростью. Его жизненными стихиями были экология и малая энергетика.

Боролся профессор и с другой не менее важной проблемой – угрозой затопления Юрьевца при разрушении земляной дамбы, отделяющей город от водохранилища Горьковской ГЭС. Нижняя часть города с памятниками культуры, жилыми домами, промышленными предприятиями находилась ниже уровня Волги.

Были разработаны несколько вариантов спасения города. Один из них, крайне дорогостоящий, предусматривал намыв песчаной гряды шириной 100 метров по всей трехкилометровой длине дамбы. Данный проект стоил более 10 млрд рублей и не давал полной гарантии.

Черкасский предложил свой вариант решения проблемы – понижение уровня водохранилища в районе Юрьевца приблизительно на 2,5 метра. Это было безопасно для города, но ограничивало выработку электроэнергии ГЭС. Ученый отмечал, что данный вариант приведет к обогащению кормовой базы поволжских районов. На заседаниях комитета спасения Волги неоднократно рассматривался вопрос об основных недостатках проекта по строительству ГЭС. Было признано, что основная проблема волжского каскада – затопление и вывод из сельскохозяйственного оборота огромных пойменных территорий.

Посылал палехскому художнику... овсяные хлопья

В госархиве хранится письмо Владимира Черкасского за 1995 год на имя ивановского мэра с предложением провести мероприятия по улучшению социальной экосистемы города. В частности, автор рекомендовал высадить на новых улицах Иванова аллеи из деревьев для репродукции кислородной среды и улучшении атмосферы, предлагал создать улицы Лиственничную, Берёзовую, Ясеневую по примеру Дании и Германии.

Владимир Михайлович интересовался краеведением, искусством, очень любил и ценил книги, у него было множество друзей. Многочисленные письма в фонде рассказывают о дружбе ученого с палехскими художниками, скульптором Николаем Дыдыкиным, известным библиофилом Вилли Петрицким, писателем Робертом Штильмарком...

В апреле 1979 года Черкасский получил письмо от Николая Зиновьева. Знаменитый палехский художник благодарил Владимира Михайловича и его жену Зою Сергеевну за присланные ему овсяные хлопья и толокно. Сообщал, что в настоящее время "овсяный кисель с льняным маслом – мое главное питание, они всех лучше прививаются в организме. Есть и черная икра, осетрина, колбасы, мясо, но овсяный кисель для меня всех лучше, спасибо вам!" Это было последнее письмо художника. Он скончался в возрасте 91 года.

Друзья и знакомые знали профессора Черкасского и как заядлого пчеловода, неутомимого труженика-садовода, энергичного путешественника. Ученый-энергетик отлично владел и техническими, и гуманитарными знаниями, имел философский взгляд на мир, обладал житейской мудростью.

Владимир Михайлович скончался 6 апреля 1998 года.

В ТЕМУ. В областном архиве (Куконковых, 1) 20 февраля состоится открытие историко-документальной мини-выставки "Владимир Черкасский – профессор ИЭИ", посвященной 120-летию со дня рождения ученого и 800-летию Юрьевца.