Торговцы ботинками и галошами устраивали распродажи

Изготовление обуви и ее ремонт – одно из древнейших ремесел. Сейчас ботинки производят в основном механическим путем, а не так давно работа сапожника была исключительно ручным трудом, притом весьма нелегким, ведь им приходилось шить все виды обуви – от тапочек до сапог.

Согласно документам областного архива, в Иванове на торговой площади с давних времен существовал балаган, называемый сапожным рядом. Весной 1862 года по ветхости он был перестроен. Пространство, занятое новым балаганом, значительно увеличилось, что сказалось на выручке. Так, согласно книгам вотчинной конторы, годовой доход от старого сапожного ряда составлял 150 рублей серебром, а от нового – до 200. Свою продукцию реализовывали как местные производители, так и приезжие мастера и торговцы.

ЦИФРЫ. В Кинешме (население около 8 тысяч человек), согласно отчету полицейского надзирателя, на 1899 год насчитывался 41 сапожник.

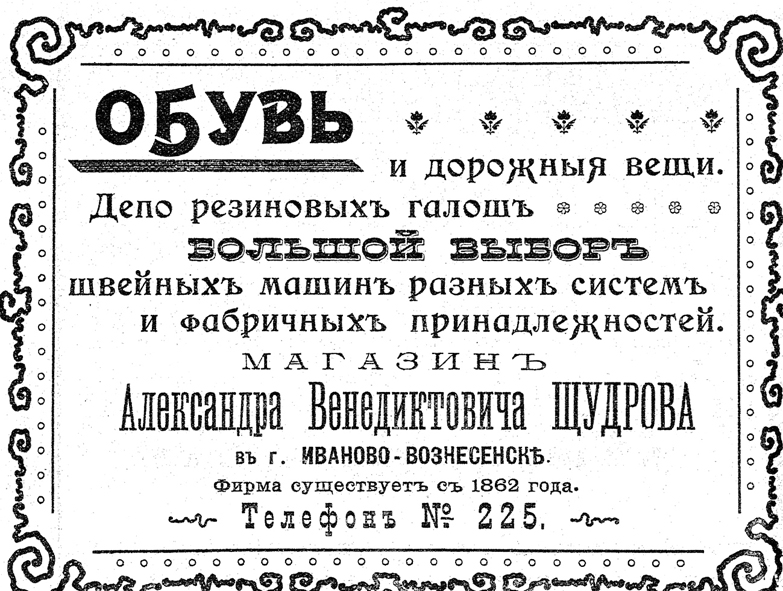

В Иваново-Вознесенске первого десятилетия XX века существовали отдельные обувные магазины. Один из крупных, с большим ассортиментом располагался в каменном двухэтажном доме на Георгиевской улице (Ленина, 10). Его держателем был Александр Щудров, внук известного фабриканта Осипа Щудрова. Ежегодно в местной газете "Ивановский листок" в преддверии летнего сезона можно было прочитать такую рекламу: "Только на 5 дней, ИЗВЕЩЕНИЕ, от магазина готовой обуви А. В. Щудрова. Георгиевская улица, собственный дом. Телефон № 225. Сим извещаю, что мною назначена на 20, 21, 22, 23, 24 мая БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА по дешевым ценам мужской, дамской и детской обуви, а также резиновых галош. Цены вне конкуренции и без запроса. Льщу себе надеждой, что уважаемая публика и господа покупатели не оставят меня своим благосклонным посещением. Готовый к услугам А. Щудров".

Среди конкурентов был Московский магазин обуви на той же Георгиевской улице в доме Зимина. В нем предлагали сезонную мужскую, дамскую и детскую обувь всевозможных цветов и фасонов. Большую распродажу с 14 по 18 мая устраивали владельцы обувного магазина на Рождественской улице (Красной Армии) Хатунцев и Бурылина. Большой ассортимент предлагал специальный магазин валяной обуви собственного завода торгового дома Евграфа Тихомирова с сыновьями в торговых рядах напротив Воздвиженской колокольни.

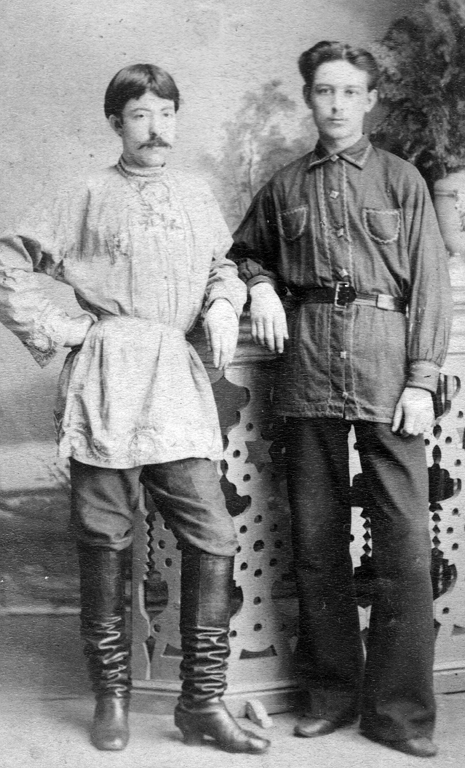

Фотография конца XIX века жителя Иваново-Вознесенска в сапогах. Фото: Из архива Юрия Андреяненкова

Несмотря на то что в городе имелось достаточное количество мест, где можно было купить сапоги, как обещали собственники, по низкой цене, не все могли позволить себе новую обувь, поэтому многие ходили в сильно изношенной. А в деревнях и селах люди предпочитали лапти.

Среди держателей мастерских были и женщины

В Российской империи еще в правление Петра I сложилась цеховая система: в крупных населенных пунктах ремесленники приписывались к цехам. Без регистрации в нем нельзя было размещать соответствующую вывеску и нанимать работников. Жены и дети тоже считались "цеховыми". Повзрослев, дети ремесленников тоже должны были записываться в цех, а если не делали этого, то становились просто мещанами.

Обувные магазины активно рекламировались.

К концу XIX века цеха делились на четыре категории: производители продуктов питания, одежды и обуви, "предметов домохозяйства" и те, кто не подпадал под вышеуказанное. К цеховым второй категории относились портные, сапожники, башмачники, рукавичники, шляпочники, скорняки, картузники и модистки. Сапожники шили мужскую обувь, а башмачники – женскую. Первых было намного больше, так как сапоги заказывали гораздо чаще.

ДОСЛОВНО. Из газеты "Ивановский листок": "Интересная кража. 28 мая 1910 года в арестантскую местечка Ямы были доставлены для отрезвления крестьянин Шуйского уезда Попадьин и крестьянин Суздальского уезда Ефимов, причем первый снял у последнего ночью с ног крепкие ботинки, а ему на ноги надел свои худые. Обнаружено это было Ефимовым уже на утро, при выпуске из арестантской. Любитель чужой собственности был привлечен к ответственности".

Среди сапожников Иваново-Вознесенска начала XX века было немало мастеров еврейской национальности: мещане Шая Мендель Брайнин, Эля Гершин Гернштейн, Берка Зусев, Абель Еселев Сирот… Среди держателей сапожных мастерских в городе были и представители прекрасного пола. Так, на Шереметевской улице (Палехской) в доме Маракушева владельцем считалась Евдокия Заикина, в ее мастерской числились два мастера.

Ценилась кожа нерожавших коров

Процесс изготовления сапог выглядел следующим образом: первым делом кожу распаривали, "разрыхляли" в теплой воде и "тянули" гвоздями на "вытяжной доске". Высушенную кожу "заминали" и основательно промазывали дегтем. Выкроив по размеру, шили голенища, "поднаряд" (подкладку), "задники", натягивали клещами на колодку, вшивали "стельку", притачивали подошву, набивали подметки, строчили или "ладили" задники и "накрепляли" каблук. По желанию ставили железную подковку. Далее для лучшего скрепления зачищали склеиваемые поверхности, затем следовал "выгон", отделка начисто, завершавшаяся "скоблением" рашпилем, полировкой и покрытием лаком.

Основным материалом сапожника была бычья и коровья кожа. Здесь использовали следующие термины: "полувал" (грубая кожа, идущая преимущественно на подошву) и "яловка" (кожа годовалых бычков или еще не рожавших коров).

Во время войны снабжали армию

В период Первой мировой войны, когда армии остро требовалась обувь, государство стало контролировать ценообразование. В архивном фонде Иваново-Вознесенского полицейского управления сохранились расписки, в которых торговцы кожевенным товаром обещают городскому приставу, что не будут поднимать существующие цены на свой товар.

Так, торговец кожевенным товаром Фёдор Филиппычев в сентябрьской расписке 1914 года пишет: "в принадлежащей мне торговой лавке ныне существуют цены на кожевенный товар следующие: одна кожа под названием "мостовье непиленое", годное для простых яловых сапог, из которых можно выкроить от двух до четырех пар голенищ, судя по весу ее, каждый пуд стоит 33 рубля, кожи такие же пиленые – 35 рублей, а кожи для подошв и доклада от 30 до 34 рублей за пуд. В отдельности каждая пара голенищ из этого товара 11 вершков длины со всем докладом к ней, что требуется для пары сапог, стоит 6 рублей 25 копеек. Эти цены я обязуюсь сохранить и на будущее время при условии, если кожевенные заводы не изменят ныне существующие расценки".

Так с конца 1914 года местные сапожники, торгующие яловыми сапогами из собственной кожи, годными для действующей армии, обязались еженедельно по вторникам предоставлять их в Общественную приемную комиссию.

…С появлением крупных предприятий по изготовлению механической обуви значение профессии сапожника не упало, поскольку обувь по-прежнему требует соответствующего ремонта и ухода.