Ради сцены артисту запретили жениться

Работы представили коллективы из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Франции. Многие постановки рассказали о человеке на фоне масштабных исторических (часто трагических) событий.

Вот, например, моноспектакль "Не верьте господину Кафке" от актрисы московского "Театра историй" Евгении Крюковой. Германия после Первой мировой войны, когда там зарождался фашизм и нацизм. Главная героиня Грета под влиянием пропаганды возненавидела евреев, в том числе постояльца ее маленькой гостиницы, писателя Кафку. В финале нам напоминают, к каким последствиям привел Германию агрессивный национализм. В реальной же жизни все родственники великого писателя умерли в концлагерях.

О сегодняшней России был спектакль другого московского театра – "Большая медведица" – "Агата вне доступа". Героиня, которую сыграла Софья Ледовских, берет от жизни всё, легко переступая через законы и моральные нормы. В алкогольном опьянении совершает автомобильную аварию, в которой погибает ее муж, а сама она, прикованная к коляске, становится телефонной мошенницей, придумывает и организует схемы обмана доверчивых людей. В конце концов, жертвой одной из своих афер становится она сама…

Кинешемцы показали спектакль "Одесские грезы. День из жизни артиста Мартынова". В эпоху Островского этого актера считали лучшим в России. Директор императорских театров запретил ему жениться, считая, что так сохранит талант для русской сцены. Несвобода и стала причиной трагедии человека. Андрей Кудряшов остро, пронзительно сыграл драму личности, чью судьбу рушит диктатура чиновника.

Шукшин звучал на казахском языке

"Первая тема, которая выделяется в спектаклях фестиваля, – беспокойство о судьбе человека в современном обществе. Как он выживает в очень сложных обстоятельствах, как пытается идти по пути обретения себя, своего душевного покоя, – отметила для "ИГ" член жюри, театральный критик, кандидат искусствоведения Екатерина Морозова. – Вторая тема – человек и история. Мы видели спектакль московского театра "Глас" с прямой отсылкой к нашей большой исторической вехе – Великой Отечественной войне. Обращу внимание и на спектакли, в основе которых – поэтический текст. Мы услышали в том числе Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Бродского. Важно, как на поэтический текст отзывается кинешемский зритель (в данном случае это понятие собирательное, поскольку в зале были и жители соседних областей, а также из Москвы и даже Красноярска). Удача фестиваля, что залы всегда были полны, а зрители – разных возрастов".

Все гости отмечали высокую культуру, чуткость к искусству тех, кто был в зале. Это во многом заслуга Кинешемского театра, который сумел воспитать своего зрителя. Театр из города Туркестан играл "Деревенские рассказы" по Шукшину на казахском языке – из зала не вышел ни один человек. "Мне было интересно, как казахи играют жителей российской деревни. Понравилось", – пояснила одна из зрительниц.

"Афиша фестиваля, – продолжает Морозова, – большая удача директора Кинешемского театра Натальи Сурковой. Конкурсной программе нужны и очень спорные, экспериментальные работы. Она должна отвечать разным ожиданиям зрителей. Посыл 7-го фестиваля "Островский-ФЕСТ" в том, чтобы люди видели путь к нравственному возвышению".

Готовый умереть за Пушкина

В один из дней в афише фестиваля рядом оказались два спектакля, где герои жертвуют собой ради других. История героини моноспектакля "Мать Мария" (режиссер и исполнитель – Альфия Фабр из театра "Русские дети Монпелье", Франция) основана на документах. Подробно об этой работе "ИГ" писала 2 сентября.

Вторая история придумана, но основана на вполне достоверных сведениях о дуэли Пушкина. В спектакле Луганского академического музыкально-драматического театра "Спасти камер-юнкера Пушкина" речь идет о молодом человеке, который в детстве возненавидел Пушкина, а потом заинтересовался обстоятельствами, приведшими поэта к дуэли. "Простой советский пэтэушник заканчивает свою внутреннюю историю тем, что готов отдать жизнь за "солнце русской поэзии". В истории маленького человека отражается история нашей страны, а также готовность к самопожертвованию, альтруизму, а именно это, с моей точки зрения, делает человека человеком", – считает еще один член жюри, театральный критик, кандидат искусствоведения Марина Тимашева.

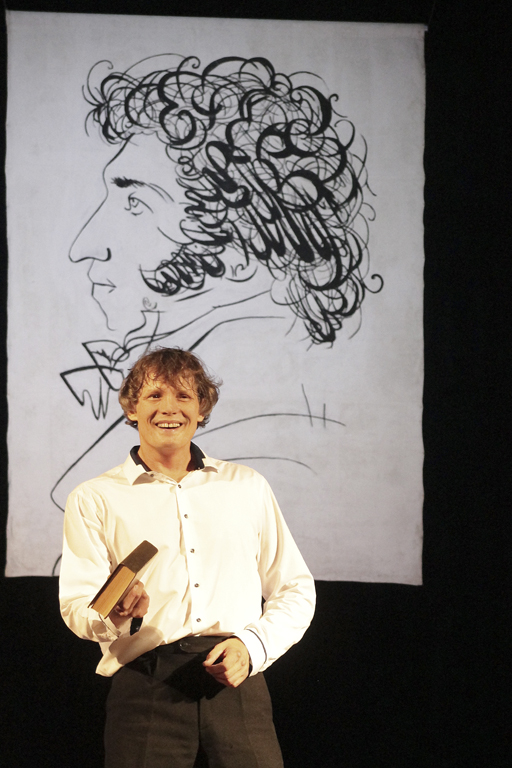

Александр Редя в моноспектакле "Спасти камер-юнкера Пушкина"

Тема жертвенной любви звучала также и в спектакле "Спасибо деду за Победу" русского духовного театра "Глас". В основе пьесы – дневник конкретного человека, прошедшего Великую Отечественную войну, влюбившегося на фронте. Эта документальная история скреплена песнями военных и послевоенных лет, вплоть до тех, что написаны относительно недавно.

"Эмоциональной кульминацией спектакля становятся "До свидания, мальчики" Булата Окуджавы. Исполняя ее, Виктория Фатеева не хвастает вокальными данными (хотя есть чем), но доносит содержание, суть. В этот момент возникает "арка" между 1940-ми годами ("До свидания, мальчики, мальчики, поскорей возвращайтесь назад") и днем сегодняшним. Историческое прошлое смыкается с современностью. Песня Окуджавы звучит так, будто написана вчера, – комментирует Марина Тимашева. – Хотя в этом спектакле есть то, с чем я не согласна. Например, всё время подчеркивается этноним "русский". Хотя мы прекрасно знаем, что воевали и победили люди разных национальностей – советский народ".

Приз за лучшую женскую роль уехал во Францию

Я попросил экспертов назвать спектакли, которые стали для них торжеством театра как вида искусства.

Екатерина Морозова: "Выделю спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина". Будучи экспертом, ничего в блокнот не записывала, потому что напитывалась тем, что видела на сцене, радовалась, что как зритель являюсь частью этого спектакля. Очень сильное впечатление произвел на меня и внеконкурсный спектакль "Лермонтов. Я к Вам пишу" московского театра романса Олега Погудина. Ты сидишь в зале и просто растворяешься в том, что происходит на сцене".

Действие постановки гостей из Минска происходит в "хрустальную ночь"

Марина Тимашева: "Очень хороший спектакль показал Театр на Немиге из Минска – "Ночь Гельвера". Действие происходит в "хрустальную ночь" (еврейский погром в Германии в 1938 году). Героиня Вероники Пляшкевич опекает слабоумного мальчика – нацисты с такими не церемонятся. Я видела эту пьесу в других театрах – там преобладало смакование психической патологии. У минчан же вышло эмоционально – не столько про фашизм, сколько про двух людей, пытающихся спасти друг друга. В спектакле Олега Коца теплится христианская идея. Конечно, как о пиршестве надо говорить о спектакле "Обыкновенные чудики" петербургского театра на Фонтанке, поставленном по рассказам Шукшина. Я такого острого наслаждения в театре давно не испытывала".

Гран-при фестиваля получил спектакль Луганского театра "Спасти камер-юнкера Пушкина", Гран-при "За камерный спектакль" – Театр на Немиге. Приз за лучшее исполнение женской роли увезла во Францию Альфия Фабр. Лучшими исполнителями мужской роли признаны москвич Владимир Дегтеренко, которого мы увидели в моноспектакле "Человек летающий", и Роберт Непогода (роль Плужникова в моноспектакле "Я – русский солдат" Владимирского академического театра драмы). Эксперты отметили актеров Кинешемского театра Андрея Кудряшова и Валентина Иванова (номинация "За идею и художественное воплощение образов Островского и Мартынова").