Радисты зарывали машину с оборудованием в землю

«После войны я уже никогда не бывал в Европе, – рассказывает 89-летний фронтовик в большой тихой комнате городского совета ветеранов, где даже стоит пианино. – Вся моя жизнь до и после войны прошла в Кинешме».

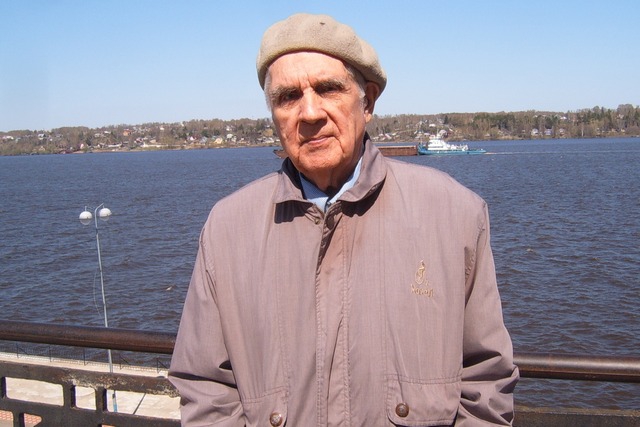

Николай Иванов (крайний слева) с участниками художественнойсамодеятельности Советской военной администрации Тюрингии. 1949 г.

Отсюда рабочая семья (все работали на химзаводе) провожала на фронт и его старшего брата Алексея. Он вернулся домой с орденом Красной Звезды и медалями за взятие и освобождение нескольких городов, еще успев повоевать и с Японией, а ушел из жизни 10 лет назад.

«Я учился в планово-экономическом техникуме, – продолжает Николай Александрович. – Но в 1943 году со второго курса призвали в Красную Армию и направили в Горьковскую школу радиоспециалистов».

Азбуку Морзе он и сегодня не забыл. Говорит, что дисциплина в школе была железная и выучку дала надежную. Когда в 1944-м попал на Первый Белорусский фронт, в 69-ю армию, то с первого дня доверили работу на рации в отдельном батальоне связи, входящем в стрелковый корпус.

Штабные радисты передавали и принимали секретные сообщения из штабов корпуса, армии и фронта. Правда, Николай Александрович уточняет: «Мы отстукивали зашифрованную информацию и, конечно, не знали ее содержание. Но цена ошибки была огромная. Пропустил запятую – меняется смысл текста. А ошибки в военное время не прощались».

…69-я армия генерал-лейтенанта Владимира Колпакчи участвовала в освобождении Белоруссии. Она наступала на Люблинско-Брестском направлении (эта наступательная операция шла с 18 июля по 2 августа 1944-го) и прорывала оборону противника южнее Ковеля.

«Мы форсировали Западный Буг. С его левого берега, с плацдарма наступление шло уже по польской земле – на Люблин», – говорит ветеран, знающий географию от Бреста до Берлина не понаслышке.

| СПРАВКА |

| Советская военная администрация по управлению (СВА) нашей зоной оккупации в Германии создана постановлением Совета народных комиссаров СССР 6 июня 1945 года. Ее первым главнокомандующим стал маршал Советского Союза Георгий Жуков. На местах были образованы пять управлений в провинциях: в зонах земель Тюрингия, Саксония, Саксония-Ангальт, Мекленбург и Бранденбург, а также управление военного коменданта Советского сектора Берлина. |

Армия с боями непрерывно продвигалась вперед, радиостанции были оборудованы на американском джипе «Додж» с экипажем на каждой из четырех человек. «Только на новом месте закопаем машину в землю, укрывая ее от снарядов, – снова команда «Вперед!». Всё было: и пеленговали нас, и обстреливали. Конечно, были и потери. Правда, не такие значительные, как в пехоте. Мы всё-таки шли уже за ней. Гимнастерки стирать было некогда, не говоря уже о белых подворотничках», – вспоминает ветеран.

А свежо и аккуратно выглядеть нужно было: всё-таки штабы рядом. Приходилось видеть командарма Колпакчи, который командовал 69-й до конца войны и вел армию на главном направлении до Берлина и стал Героем Советского Союза. Видел и легендарного со Сталинграда командарма Василия Чуйкова, 8-я гвардейская армия которого входила в группировку, участвовавшую в ВаршавскоПознанской наступательной операции (14 января – 3 февраля 1945 г.), и брала городкрепость Познань.

«Бои за Познань были страшные, изматывающие, – вспоминает Николай Александрович. – Мы не спали сутками. Фашистам предлагали сдаться. Колонна немцев с белым флагом вышла из окопов, но ее расстреляли в спину свои, фашисты». После завершения ВислоОдерской операции был взят Берлин. В фотоальбоме Иванова самые дорогие снимки – крошечные, пожелтевшие, с неровными краями – фронтовые.

После капитуляции Германии он фотографировался с боевыми друзьями. Есть и изображение центра Берлина, Бранденбургских ворот.

Расписываться на стенах рейхстага постеснялись

«Мы приехали в Берлин из его пригорода в июле и сразу же направились к дымящемуся рейхстагу, – рассказывает фронтовик. – Второй этаж был разрушен, при входе на уровне колена сохранились амбразуры пулеметных гнезд, но расписываться на его стенах не стали. Посчитали это неудобным: ведь мы рейхстаг не штурмовали».

Тогда же ефрейтор Иванов получил назначение и был переведен в город Веймар, в роту связи Советской военной администрации Земли Тюрингия. Перед этим ему по справкам о наградах вручили орден Красной Звезды, медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и другие.

Здесь жили Гёте, Шиллер, Гейне и Лист

Веймар, скоро узнал солдат, – родина гениальных поэтов Гёте, Шиллера, Гейне. Здесь много лет жил великий венгерский композитор Ференц Лист. В нескольких километрах – концлагерь Бухенвальд. Бойцы роты охраны, с которыми дружили связисты, помогли побывать им в этом страшном месте. Светлые и трагические впечатления сохранил кинешемец на всю жизнь.

Таким был Николай Ивановв годы войны.

Военные администрации занимались налаживанием инфраструктуры немецких городов и работой с населением, которое первое время боялось советских воинов. Главной задачей политических отделов СВА стало проведение в жизнь идеи, что советское правительство никогда не ставило знака равенства между фашизмом и немецким народом.

Были обеспечены не только питание населения, но и культурная работа с ним, концерты русского советского музыкального искусства: «Это сильнее любых слов. К примеру, песню «Калинка» немцы всегда просили повторить. А встречая нас на улицах города, улыбались и произносили по-русски: «Калинка!»

В этих концертах участвовал и самодеятельный певец Николай Иванов. Неожиданно у ефрейтора обнаружили музыкальный слух и неплохой голос – тенор. Пел он с друзьями и на фронте (кто не знает знаменитые строки Василия Лебедева-Кумача «После боя сердце просит музыки вдвойне»). Но за пять лет службы в Веймаре участник художественной самодеятельности клуба СВА отточил мастерство, исполнял даже классические произведения.

Так выглядит ветеран сегодня.

Сохранились две программки отчетных концертов художественной самодеятельности СВА Тюрингии за 1949 год. Ефрейтор Иванов запевает в хоре, исполнившем во время открытия концерта сразу пять советских песен. К примеру, композиторов Дунаевского, Александрова и Каца. А во втором отделении жена офицера Нина Фриже и кинешемец поют «Дуэт Прилепы и Миловзора» из оперы Чайковского «Пиковая дама».

Нина Фриже, говорит Иванов, обладала прекрасным сопрано, она окончила консерваторию и приехала в Германию к мужу, майору.

Романсы «Не искушай меня без нужды» и «Тройка» солдат пел уже с другой партнершей – супругой офицера комендатуры Еленой Поповой.

«Мой голос – это наследственное, – говорит, завершая беседу, Николай Александрович. – Наши родители любили петь на семейных праздниках. Фронт и служба в Германии, художественная самодеятельность помогли сделать профессиональный выбор: вернувшись на родину, я окончил музыкальное училище, всю жизнь работал в Кинешемском педучилище преподавателем вокала, руководил хоровыми коллективами на ряде предприятий, в том числе на селе».

Этого стройного моложавого мужчину в берете часто можно увидеть на набережной Волги. То, что он в свои 89 лет так хорошо выглядит, организатор праздников хоровой песни в Кинешме и районе в 60–80-е годы объясняет целительным влиянием музыкальной педагогики, которой Николай Иванов посвятил жизнь.